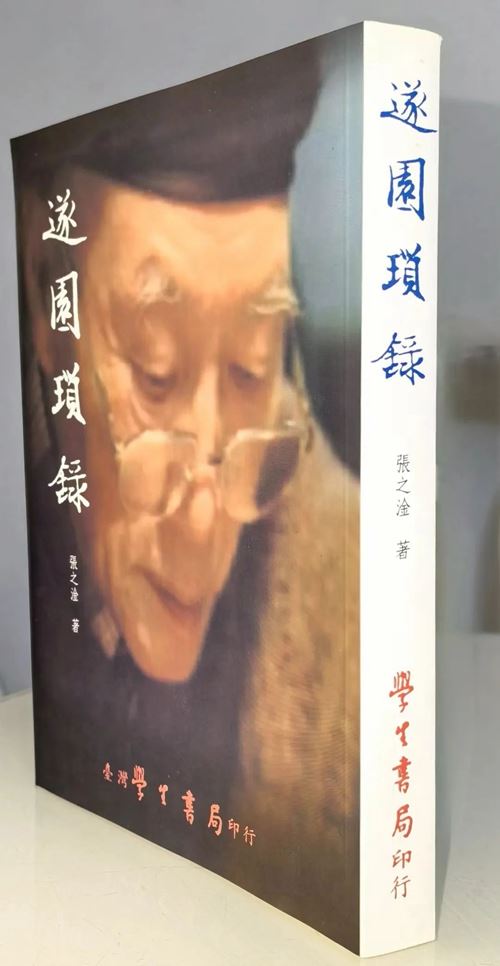

翻看张之淦《遂园琐录》。昨天读到这样两段文字,觉得很是有趣。

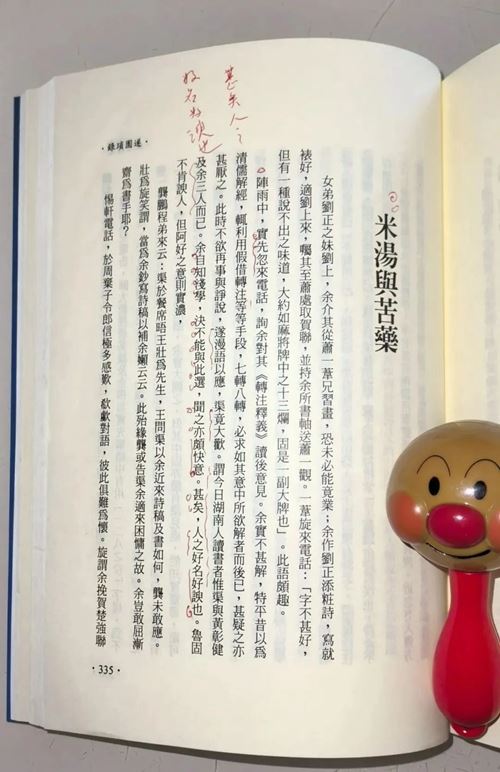

阵雨中,实先忽来电话,询余对其《转注释义》读后意见。余实不甚解,特平昔以为清儒解经,辄利用假借转注等等手段,七转八转,必求其意中所欲解者而后已。甚疑之,甚厌之。此时不欲再事与诤说,遂漫语以应,渠竟大欢。谓今日湖南人读书者惟渠与黄彰健及余三人而已。余自知浅学,决不能当此选,闻之亦颇觉快意。甚矣,人之好名好谀也。鲁不肯谀人,但阿好之意则实浓。

惕轩电话,于周弃子令郎信极多感叹,唏嘘对语,彼此俱难为怀。旋谓余挽贺楚强联颇似范肯堂,不意谈周事乃加收米汤一钵也。

这两段文字收在书中《米汤与苦药》一节。表达的都是张之淦对友人奉承之词的不以为然。

鲁实先,宁乡人,上世纪四十年代任教复旦大学,二十几岁就在学界声名卓著,是有名的“娃娃教授”。黄彰健,浏阳人,著名历史、语言学家,与黄彰任、黄慕兰为同胞兄妹。张之淦,长沙人,亦为宿儒,龚鹏程是其得意弟子。鲁实先问张之淦,读了我的新书感觉如何啊。张向来看不起旧派学者解经的学问,不想曲意称颂鲁的新著如何高大上,只是随口敷衍两句。没想到鲁听到张不带批评的回应,竟然喜出望外,脱口而出就是这样一个十分自信的判断:放眼望去,今天整个湖南真正的读书人也就是你、我再加上浏阳的黄彰健三人而已。没想到,张之淦偏偏不好这一口,竟然还在日记里记下了这样一笔,称鲁实先“阿好之意实浓”。

不喜欢曲意讨好别人的人应该会对别人的称颂有一种天然的警觉和抵触吧,这也是“己所不欲勿施于人”的一种自我约束?

有一次,张之淦跟成惕轩通电话,提起周弃子儿子的一封信,两位好朋友感叹唏嘘,说个没完没了。总算要挂电话了,成惕轩顺口表扬了一句,张兄啊,你前天那副哀奠贺楚强的挽联真写得好,颇有范肯堂文笔的味道哈。

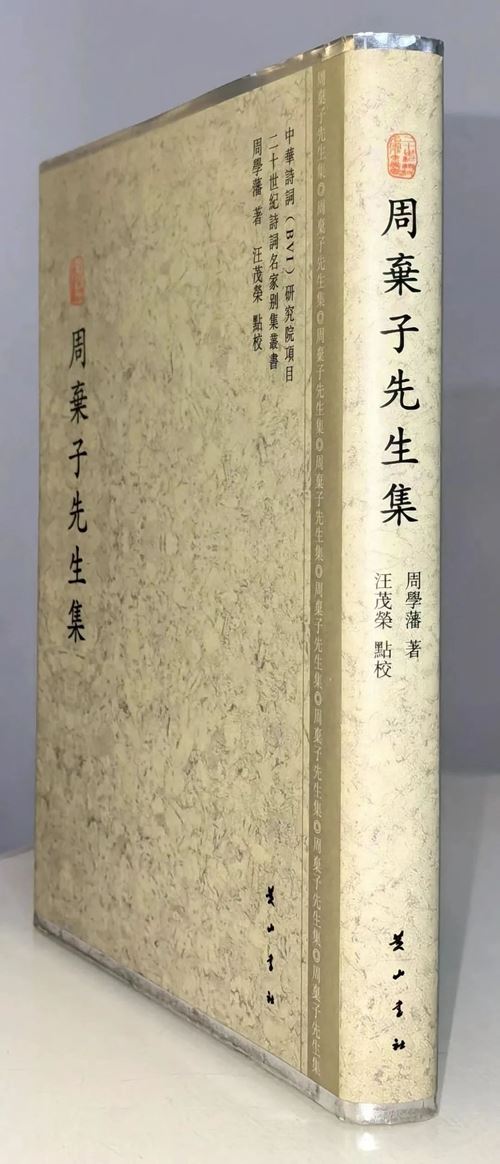

成惕轩、贺楚强都是名重一时的大教授。周弃子是我特别喜欢的一位现代诗人,人称湾湾首席诗人,他不服气,说是岂止湾湾啊。据说1944年9月,蒋某人在一次重要演讲时提出的“一寸山河一寸血,十万青年十万军”这一广为传颂的抗日救亡口号,便是周弃子的得意之作。那一日是周弃子儿子的一封什么信惹得两位教授热烈讨论,恕我孤陋寡闻,手头已无从可考。范肯堂即范当世,清末文学家、桐城派后期代表性人物,南通市近代教育的主要倡导者、奠基人。

说完“正事”,就在搁电话前,成惕轩夸奖好友新近一副挽联颇有清末名家范当世的风范。成老兄心下会想,我把你跟范当世相提并论老弟该很是高兴吧。哪曾料到,在不喜欢别人奉承的张之淦听来,这番真诚的夸奖却无异于顺手“加收米汤一钵也”。

把书合起来,忽然觉得应该是只有现在读这种文字才会想到用“有趣”两个字来形容心里的感受。要是早些年,心头气血正旺着,只怕趣味寻不着,而要换做“大呼过瘾”“痛快之至”之类的表达了。

张之淦是出生长沙的大教授,我是乡下出身的普通人。而且时代相距甚远。但我也跟张一样既不喜欢恭维别人,也不喜欢别人奉承自己。

对于同事或年轻人,我倒也不乏逢人说项的胸襟,尤其是关键时候总要尽心尽力替需要帮扶的人说说好话。不喜欢恭维别人之别人主要是位居上者居尊者。居上者居尊者用得着我等去表扬彰明吗?纵是真心诚意,你怎么知道人家不会以为是谄媚讨好?恭维别人就是作践自己啊。这个心病带来的另一个症候就是从心里抵触别人对自己的夸奖褒扬。通俗地讲,就是不喜欢让别人灌米汤,以为别人夸奖褒扬自己都是不怀好意的“阿好之意甚浓”。这里的“别人”就不包括位居上者居尊者了。若是居上居尊者能夸奖褒扬自己,那不管是真是假一般都会故作腼腆地慨然笑纳,尽管心里头也从不把那些表扬啊奖励啊当回事。“容不得”的只是同事和下级的奉承——此处“容不得”为何要打引号,稍后我再作说明。

上世纪九十年代末,我被组织任命为地方党委宣传部长,这要算是我从学校改行到行政上后在我们这山城里第一次当上了“领导”。一位青年朋友来访,送上祝贺后还对我多有赞扬之语,并表示以后要如何如何,大意是“唯命是从马首是瞻”之类的。话不投机,我很粗暴地打断了对方的话头。连自己都能感觉出脸色应该很不好看,对方便很有些自讨没趣下不来台的尴尬。客人走后,妻子不仅批评我不懂人情世故,还说我是“拿自己太当回事了”。

世事洞明皆学问,人情练达即文章。妻子批评我不懂人情世故这文章,我不能不服气。

那位青年朋友,在宽泛意义上也算是我学生。我在浏阳一中教书时,他是在校学生,尽管没直接教过他。我在浏阳行政上工作几十年,他从没有因私事找过我。他一直很真诚地在我面前执弟子礼。这位朋友颇具才华,也有点恃才傲物的味道,嘴巴直,喜欢对各方面的人事加以极其个性化的点评。但是人前人后对我从来都是多所包容。回过头去想,他当初对我的升职表示祝贺,顺口表示自己的内心遵从,这又算是哪一门子别有用心呢?我自己心虚才是正理,我自己心里头有块心病才是正理:我有本事做好本岗位工作,不需要你的认可不需要你的吹吹拍拍不需要你的跟随拥戴。不需要就不需要吧,还用得着辞严色厉让人家难堪下不了台?这分明是另一种形式的“作”,作给别人看啊。张之淦收了人家一钵米汤也只是记在自己的笔记本上呢。

这都是如今回过头去想的。年轻气盛的时候,就连妻子很是中肯的批评也听不进去的。就这样在官场上“作”了几十年,一直“作”到要办退休手续了。只是从始而终,“作”也就成了“真”。换角度看,自己既不喜欢讨好领导,也不喜欢下级奉承自己。其实这也是一种好(hào),也是一种贪。贪好这个自以为不错的做派与声名。为这个做派与声名,暗中吃过苦头,耽误过未必一定的前程,友人说过我,我自己心里也隐约生过感觉。“甚矣,人之好名好谀也”!如今不在官场了,伪装可以轻松卸下,还装什么装呢。我想借这篇读书札记向那位已经不再年轻的“青年朋友”真诚地说声对不起,那时我们都还年轻,正可谓少不更事啊。

我说张之淦那两段文字读来有趣,这趣味年轻时是决然读不出来的。对于别人恭维夸奖,张之淦一面警觉、抵触,视之为一钵米汤,甚或是一钵冷米汤,断其“阿好之意甚浓”,但心里却又未免有几分享受,所谓“自知浅学,决不能当此选,闻之亦颇觉快意”。米汤(含冷米汤)的味道究竟好还是不好呢?您喜欢喝还是不喜欢喝?庄生晓梦迷蝴蝶,到底哪一个才是真实的自己,只怕当事人自己都恍如梦中,都迷糊了,都说不清楚了。

当初,年轻朋友第一时间来祝贺自己升职,表示要紧跟紧随,心里未必没有过一丝高兴与得意?我现在推演回去,似乎都很难彻底否认。能压住高兴与得意,板起脸孔表示坚决不吃奉菜不喝米汤不领人家的情,只能解释是自以为是的自我警觉自我约束,换个古典文雅的说法叫做“克己复礼”吧。但从人性的角度看,终究属于“装”,属于“作”。人之心性是何其矛盾乖张,何其细微复杂啊。

张之淦这两段文字里显现出来的自相矛盾就一目了然。矛盾就是滑稽,就是相声小品里的包袱,就是搞笑,就是有趣。我前面说“容不得”同事和下级的奉承,“容不得”之所以要打引号,就是因为引号里面藏着这个十分逗人笑的趣味。

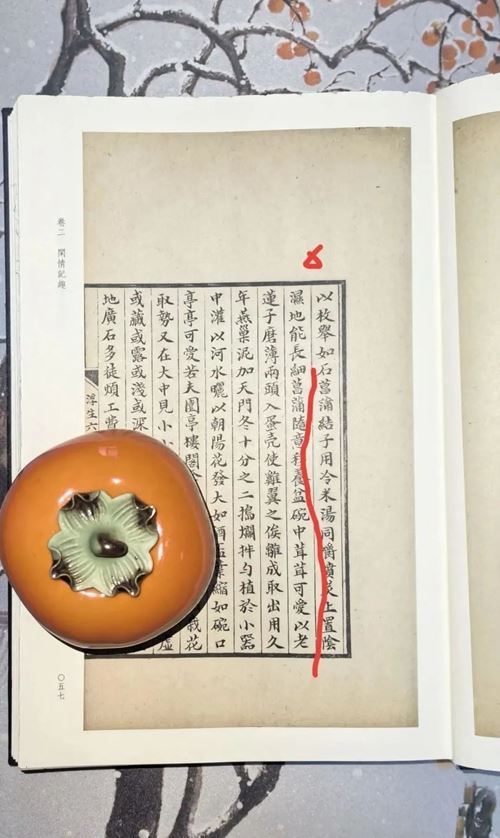

好像是从前读明清官场小说时见过灌米汤的典故,但一时竟记不确切了。我们乡下那小地方还有灌冷米汤的说法,冷米汤肯定比米汤还掉价还更不值钱。我问过一些熟人,都不晓得为何要把米汤、冷米汤比作“阿好之意甚浓”的虚假奉承。说到这里,倒是想起沈复《浮生六记》一书中有一处关于冷米汤的记载,只是这已经不是张之淦笔下那一钵米汤了:

石菖蒲结子,用冷米汤同嚼喷炭上,置阴湿地,能长细菖蒲,随意移养盆碗中,茸茸可爱。

其实,从保健营养的角度看,我们作为不过敏没基础病的正常人,喝点米汤,不但能养肠胃,促进消化,还营养着呢。即算喝点冷米汤也有益无妨,只要避免不过分刺激胃肠道加重消化负担就行。(作者:吴震 编辑:汤伟 责编:韩同瑞)

官方微信

手机站点