文/吴为山

我出生于苏北里下河地区时堰镇的一个书香世家。受父亲的熏陶,大约在五、六岁时,我开始喜欢家中藏的古书中的插图和陶瓷器皿上的画作,那些清雅的山水和古香古色的仕女图深深印在我的记忆里。十一岁我就摸索着写生,画小镇上熟识的老人。

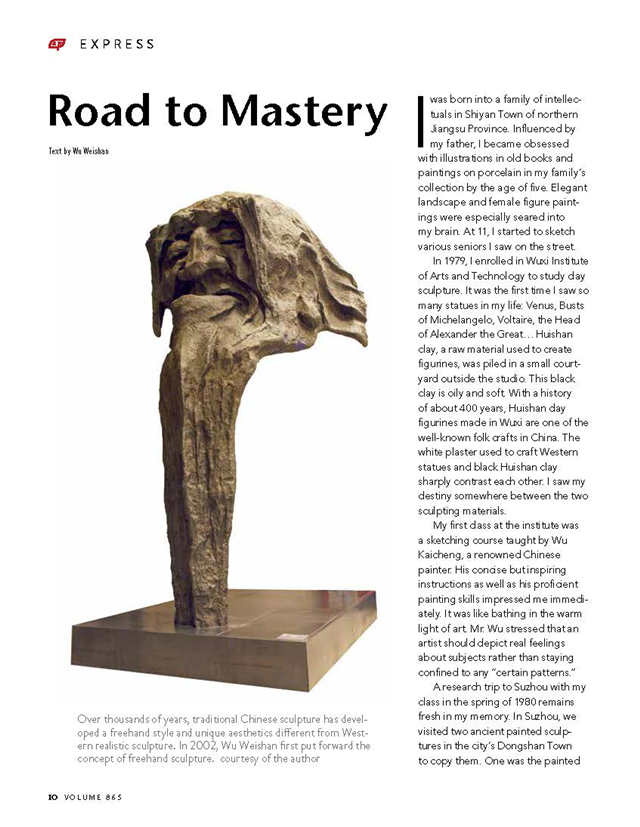

1979年,我被无锡工艺美校录取学泥塑,学校在惠山脚下。说是一所学校,其实原是一个祠堂,后修建成为惠山泥人厂的仓库,经改造后作为校舍,一间大教室隔成两个空间,五十个学生分成两个班。画室陈列了许多石膏像和石膏几何体教具。我第一次看到这么多的塑像:维纳斯、米开朗基罗胸像、伏尔泰、亚历山大块面像……画室外的小庭院堆了些惠山土,是制作泥人的原材料,那油性的泥土润泽而富有柔性。西洋石膏像的洁白和惠山本地泥土的乌黑形成强烈反差,而我的命运注定与之紧密相联。

第一节课由吴开诚老师讲素描,其精炼、扼要的讲授与娴熟的绘画演示令我一下子感受到艺术世界的灿灿阳光。吴老师强调表现对象要有真实感受,不要有“习气”,要训练自己敏锐的观察力和培养艺术的情感。

令人难忘的是1980年春天,全班去苏州东山采风,参观并临塑了两处古代彩塑。一处相传出自宋代民间高手雷潮夫妇的紫金庵十八罗汉彩塑,二是相传唐代杨惠之创作的甪直保圣寺影壁与泥塑。华盖逼真,诸神栩栩,满堂生辉。其气势如东海扬波,善缘无疆。作品究竟出自何人之手,历史多有争议。然而,古代匠师身心交融,技艺高超、灵思精妙的艺术,对年轻的艺徒不仅是技和艺的学习,更是道的教化。这是古圣先贤给予后人宝贵的文化财富,其精神琼浆注入一代又一代人的文化之脉而生生不息,经久弥新。中国古代雕塑是中国文化的重要元素,它承载的民族精神和集体智慧,是创造力的源泉。东山雕花大楼,甪直古镇融石桥、小巷、建筑于一体的构造,以及江南女子那服饰、身段及其生活方式的优美和娴然,勤劳和灵动丰富了我们的创作素材。

同年,吴冠中先生关于形式美、关于手艺和艺术、关于要在生活中善于发现美的演讲;张道一先生关于青年艺术学生如何把握人生方向、探求艺术规律的讲座;钱绍武先生深刻剖析希腊菲迪亚斯和意大利米开朗基罗雕刻的特质,在书法审美和雕塑审美之间找到契合点等,让我们大开眼界。虽然,在当时我们并不懂莫奈和塞尚,并不理解青年学徒与艺术大师之间有多么的遥远,也并不了解中国书法抽象的意与写实性雕塑造型有多少内在关联,更不能明白小小的泥人于民族文化的创造智慧之间的关系,但前辈大家的言传身教一直潜移默化地影响着我们。

我未能忘记张道一先生在我们那间小小的教室,讲出了鼓舞人心的一句话:“你们要立志将来在美术史上留下名字。”也许年逾八旬的张先生记不得当时讲课的情境,可作为17岁的我,是多么的震撼!我时常回忆钱绍武先生在给我们讲座时随身携带的素描人体原作,功底的深厚,表现了他对生命律动和对艺术美的歌颂。这些通中西、融古今,在工艺美术和纯艺术之间跨界穿越的大家成为我们的学术偶像。

在无锡两年的学习,我们不仅受惠于名师,民间艺术大师还得益于默默无闻的技师。工艺美术之美很重要的是工艺的美,在匠师、技师的手艺中有着民族集体无意识。尽管我后来考进大学,又赴欧美学习,且任大学教授已二十载,并成为法兰西艺术院通讯院士,意大利艺术研究院院士……,许多作品立于世界重要的博物馆与公共空间,在创作、研究、教学方面积累了相当的实践经验和理论思考,但我始终觉得早期在无锡工艺美校的学习是我的艺术母乳,其泥土的生命连接着一代一代艺人的创造与智慧,那质朴灵动,那滋润醇厚,那充盈着对美好生活的幸福向往流于指尖,养育着我的自信,培植着我的自强。这份恩泽如同“天下第二泉”的微波在月亮的映照里,清澈宁静,时时激励我对艺术的求索永远在路上。

本文作者为中国美术馆馆长,法兰西艺术院通讯院士,中国美协副主席。