下堡坪,

中国民间文化艺术之乡,

有“宜昌民间文化沃土”之称。

这里,诞生了一位非遗传承人——

他,与纸张为伴,用剪子和刻刀剪刻人生,在夷陵的西北山乡传承民间剪纸艺术,默默坚守10余年。他的作品不仅在夷陵区、宜昌市、湖北省有一定知名度,还通过动漫的形式,交流到美、英、法等国,受到国际友人的好评,成为一张小小的文化交流名片。

他,就是年逾花甲的张发玉。

——题记

下堡坪位于湖北省宜昌市夷陵区西北部,这里盛产天麻和茶叶,勤劳善良的乡亲们在劳作之余热衷并善于讲述民间故事,开展民间文化艺术活动,走出了几个颇负盛名的民间文化艺术家,影响甚远,因此这个乡被原文化部授予“中国民间文化艺术之乡”。

在下堡坪,有这样一个人,一直以来,与纸为伴,以剪和刀为笔,在昏暗的灯光下、在艰苦的环境里,演绎三峡地区的民俗风情,以人们的生产生活情形为背景,赞美家乡人民的勤劳、善良和积极向上的人生态度,记录乡土历史文明的进程和印记,剪刻经典名著的人物形象,以传承夷陵民间剪纸艺术,弘扬原汁原味的地方文化,书写无悔的艺术人生。他的剪纸作品《水浒传》一百单八将获宜昌市首届工艺美术大赛一等奖,被夷陵博物馆永久收藏。享有盛誉的剪纸动漫《大旺岩》、《仙人桥》、《黄牛岩》、《晒经坪》和《小溪塔无塔》等的剪纸素材均由他一人独立完成,这些作品不仅在国内享有美誉,而且交流到国外,向国际社会宣传夷陵民间文化。他获得了“夷陵民间能人”和“夷陵工匠”称号,被确立为夷陵区民间剪纸传承人,加入了宜昌市民间文艺家协会和湖北省剪纸学会,在区、市和省剪纸界,都有他一席之地。

他就是下堡乡文化站退休职工张发玉。

笔者见到他时,他正在聚精会神地剪刻十二生肖之一的虎,听到笔者夸奖他,他有些不好意思地说:“我现在虽然离开了工作岗位,但民间剪纸创作才刚刚开始,未来的路还长,我要在这条路上坚持走下去,不仅自己要创作出更多更好的作品,还要影响和带动更多的人加入到这一行列中来,让我们的夷陵民间剪纸艺术冲出三峡,走向神州。这既是目标,又是挑战,任重而道远,但道阻且长,行则将至。”话不多,却掷地有声。

剪纸人的坚守

人生有很多机缘,抓住了就是另外一番景象。出生于1964年的张发玉,1982年从师范学校毕业后,到下堡坪中学当起了英语、美术教师,原以为会教一辈子书的他,1997年却被调入乡文化站工作,原因就是他喜欢美术,而且画出了名堂,而文化站的主要职能就是培植地方文化和民间艺术,他的加盟,正是人尽其才。

从艺剪纸,是机缘巧合,当然也是必然。2014年,夷陵区举办工艺美术作品大赛,下堡坪乡选送的是煎纸作品《十二生肖》。剪纸原本是张发玉心中不屑一顾的“民间小玩艺儿”,而正是这套“小玩艺儿”,却吸引了众多观众的围观和赞誉,还引起了大赛组委会的高度关注。这样一来,他心中失衡了,自视高傲的他感到有些莫名的尴尬,为给自己找个台阶下,就开始挑剔作品中的不足和瑕疵:这有什么呀,一把刀子刻的!旁人听到了,就反问他:你会刻呀?当时他的同事也在现场,就连忙出来替他打圆场:他是我们下堡坪乡第一把刀子。旁人又反问同事:那他怎么没送作品呢?同事的回答惊艳全场:这么小的展览还需要他送作品啊!言者无意,听者有心,张发玉一下子就被推向了风口浪尖,现场有要加他微信的、有要留电话的,仿佛他才是真人,不露相的那种。玩笑开大了,他觉得有些骑虎难下,脑子里像在发烧,更要命的是,屋漏偏遭连夜雨,区文化馆长当场邀请他煎一副《十二生肖》,说是要存档。这下好了,没了退路,于公,文化站和文化馆同是区文化部门的二级单位,理应相互支持;于私,馆长和他是好朋友,若是拒绝,等于驳了对方的面子,不可理喻。

怎么办?夸下的海口总要自己去收场。但张发玉知道,人往往是被逼出来的,因为一个人的潜能是无限的。他笑笑,对笔者自嘲似地说到:“当时我确实还没有煎过纸,但我有美术绘画基础,懂剪纸,虽说是全新的挑战,然而只要潜下心来认真钻研,应该没问题,因为艺术在很大程度上是相通的。”

大话好救急,但真要落实还是要付出努力和代价的。回到文化站以后,他一方面在网上搜索和整理剪纸的相关知识,恶补理论欠缺;一方面深入到田间地头,虚心向那些有经验的民间煎纸艺人请教,怎么构图,怎么开煎,怎么刻刀,怎么修改,怎么润色,他都一一铭记在心。那段日子,他白天上班,晚上就在灯下琢磨剪纸,光剪刀和刻刀都磨坏了好几把,手上的老茧更是无声的证明。

功夫不负有心人,天道总是酬勤的,他的剪纸处女作《四大美女》一问世,便得到了专家和同行的肯定与赞誉。牛刀小试,初战告捷,张发玉从此爱上了剪纸,一发而不可收。

“无论是站里的工作任务,还是我业余时间的创作,都与剪纸挂上了钩,既然剪纸是国粹,是非遗,那我就更应该把民间剪纸这一老祖宗留下的精神财富传承下去,尽自己的力量去弘扬优秀的传统文化,让更多的人了解夷陵民间剪纸技艺。”张发玉比较执着,也很自信,他说,“民间文化其实就是大众文化,在雅俗共赏的前提下走进受众的内心世界。作为现代人,既要坚守那方阵地,延续和传承剪纸的技法,又要创新,赋予它新的内涵和外延,只有创新,民间文化才会永葆生命力,不被人们所遗忘。”

就这样,起初认为民间剪纸是雕虫小技的张发玉,却在剪纸这片沃土上默默耕耘了十余年,无论人们怎么劝说和诋毁,他都对剪纸忠贞不渝,剪纸成了他生命中难以割舍的一部分。

剪刀下的创新

对于民间剪纸的传统技法,张发玉认为:“既要传承,又要发展;既要记忆,又要创新,我们在尊重传统的同时,要不断探索和创新,让民间文化艺术在现代社会中焕发新的光彩,只有那样,才有生命力。”

教师出身的他,善于学习,在创作剪纸作品时注重创新,既尊重传统,又跳出传统,他说:“我的剪纸作品在表现技法上有四大创新,

一是‘筛子眼’技法:剪纸作为一种平面艺术形式,原本难以展现写实的效果,在创作过程中,我巧妙地运用‘筛子眼’技巧,给剪纸作品增添了立体感和深度,表现力更大了。具体说来,就是通过调整筛子眼的大小和疏密,使剪纸的色彩与底色之间形成柔和的过度与渐变,进而达到‘黑、白、灰’的视觉效果。这一小技巧不仅能增强剪纸的艺术表现力,还能使作品更加逼真、生动,从而实现由平面到立体的转变。我为下堡坪民间故事家刘德方剪的头像就是用的这种方法,刘老自己看了以后也非常满意,连声说好。

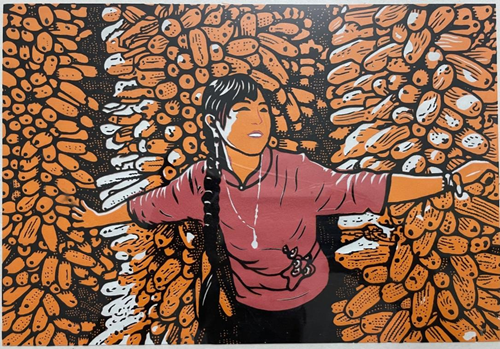

创新其实是很难的,既要基本功扎实,又要有新思路引领。二是抠色剪纸:先根据设计稿的颜色选择相应的彩纸,叠放整齐并固定一边,然后按照设计稿的颜色逐一抠出所需的形状。这种方法相对于传统的套色剪纸,色彩更丰富,立体感更强,而且一次成型,装裱简便,无需反复拷贝和粘贴,使得制作过程更加简洁高效,其效果类似于国画中的没骨画,独具匠心,我剪的《丰收》,就是用了这种方法,宜昌市群艺馆的专家说表现了民俗的精华,认为这种技法创作的剪纸作品令人耳目一新,首先是构图别具一格,引人入胜,感觉如春风拂面,其次是细节表现得更为精准、传神,像小孩的眼睛,炯炯有神,还有色彩的搭配,更是美轮美奂。

沿用不难,创新确实需要胆识。三是单色套剪:我们知道,‘千剪不断、万剪不乱’是剪纸的特色也是剪纸的局限。我尝试把相同颜色的纸分层套剪,就省去了连接线和连接点,从而使画面简洁、逼真。

他山之石,可以攻玉。四是借鉴夷陵板画技法:剪纸与板画,看似迥异,实则同脉。我在创作实践中发现,若将剪纸中的转接线与连接点抽离,便得板画之精髓;反之,为板画增添些许线条和节点,亦能体现剪纸之韵味。看来艺术一定程度上是相通的,因此,我在剪纸时,在技法和技巧上注意汲取板画的灵感与养分,借鉴板画中的前景与背景分离手法,在两者间巧妙地留白,使我的剪纸作品产生了显著的艺术效果。我的剪纸作品《洗脚》就是借鉴了夷陵板画的这种表现技法,省里的民俗专家说效果比较好,我自己也比较满意。

另外补充一点,为展现剪纸作品的艺术个性,我都是自制剪纸工具:众所周知,形式是为内容服务的,在追求创新与独特表达的过程中,我发现传统的工具并不能完全满足创作需要,尤其是在剪纸这门技艺中。我尝试着在市场上寻找合适的工具,但往往难以找到完全合乎心意的。在这种情形之下,改良与自制工具成为了我的首选。虽说传统的工具也能完成剪纸工序,但效率和效果往往不尽如人意。经过探索,我设计了一系列宽窄不一的平刀,能高效且完美地剪刻出‘筛子眼’的精细图案。我还将大小不一的钢针磨成斜口形状,能轻松地镂空出各种形状和大小的圆孔。宝剑锋从磨砺出,这些改良和自制的工具不仅提高了剪纸的效率和效果,还让夷陵民间剪纸这门传统的技艺焕发出新的生机与活力。”

一口气说完他的创新之举,张发玉笑了,从中学教师到剪纸艺人,角色转换了,但学习和创新的精髓没有变,无论是育人还是创作,都要源于生活,推陈出新,不断超越,成就永恒。

对剪纸的展望

通过十余年的学习、剪刻和创新,张发玉在夷陵民间剪纸这条艺术之路上越走越踏实,越走越出彩。他的剪纸作品在夷陵区、宜昌市、湖北省多次获奖,有的还被博物馆永久收藏,既传承了夷陵民间剪纸这门传统的技艺,又开拓创新,发扬光大了地方文化,丰富和充实了这门技艺的表现手法和艺术取向。

在谈到成绩时,张发玉很谦虚,也低调,只是说他的剪纸作品不仅在国家、省、市书刊上发表,而且剪纸动漫还在美、英、法等国广泛交流,受到国际友人的夸赞,其中,剪纸动漫《大旺岩》、《仙人桥》、《黄牛岩》、《晒经坪》和《小溪塔无塔》的剪纸素材均由他一人独立完成,展示出他扎实的专业功底与全面的艺术素养。

他说:“我很喜欢曹操的那两句话,‘老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。’我虽已年逾花甲,但心中还有很多想法,概括起来有这么几点:一是坚持创作剪纸作品,争取在更高级别的专业期刊上发表,彰显我们夷陵民间剪纸人的实力,宣传三峡、展示家乡、反映民生、弘扬地方文化;二是坚持创新,丰富夷陵民间剪纸的素材、拓宽视野、创新技法,荟萃众家之长;三是着力培育夷陵民间剪纸新人,壮大我们的创作队伍,不能让这门传统技艺失传;四是收集和整理夷陵民间剪纸作品,编辑成文献,流传后世,记载地方文化的发展历程。当然,我知道,这也不是容易的事,但只要我们有信心,就一定能做成。”

张发玉退休了,但他并没有停止夷陵民间剪纸创作的步伐,他对笔者讲,目前他正在搜集鲜活的素材,准备创作出更多的精品,把家乡的民俗风情、山水田园、百姓生活、乡村振兴等的亮点,通过纸张、剪子和刻刀,传送到大江南北、长城内外,让更多的人了解三峡、走进夷陵,拥抱我们的山水,欣赏我们夷陵民间剪纸的技艺,感受剪子和刻刀下的精彩与丰富!

作者,(魏以进,夷陵区实验小学教师、宜昌市师德标兵、湖北省作家协会会员,有百余篇散文于UN《New China》、香港《文汇报》、《湖北日报》和《三峡文学》等国内外报刊发表,出版有散文集《故乡魏家坡》)。

官方微信

手机站点