“大教研”提质量、“体教融合”强根基、“小校改革”促均衡

陕西绥德县用心用情办群众满意教育

本网陕西讯(郭晋成 通讯员刘涛 刘小亚)农村学校义务教育阶段生源逐年减少、城乡教育资源分布不均衡、优质生源大量流失……这些问题是摆在绥德教育人面前的一道必答题。

破局,势在必行。在绥德县委、县政府的谋划支持下,一场以“大教研、体教融合、小校改革”为核心的教育变革正在悄然推进。

在一年多的时间里,该县立足县域实际,聚焦课堂提质、体质增强、城乡均衡三大痛点,通过系统性创新与特色化实践,构建起“三位一体”的教育发展新格局,为革命老区教育振兴提供了生动的绥德实践。

大教研:从“形式化”到“实效化”的课堂革命

“我在调研中发现,部分学校教研工作浮于表面、流于形式,多数课堂以教师教授为主,学生学习主体地位未充分体现,部分老师备课和上课‘两张皮’,学生作业负担重……”绥德县教育和体育局黑耀飞坦言,“要改变这种‘重形式轻实效’‘校际推进不均衡’的问题,就必须从根子上入手解决。”

2024年9月以来,绥德县以“大教研”破题,通过构建“跨域联动+名师引领+机制保障”的教研生态,全力打造“绥德好课堂”品牌。

今年春季开学后,绥德县承办了榆林市跨区域教研活动,联合西安雁塔区、靖边县等教育力量,开展初中语文、英语等5个学科专场,通过“单元整体教学阐述+课例展示+圆桌研讨”模式,推动新课标落地。同时,以张家砭镇中心小学为枢纽,组建城乡磨课共同体,省级教学能手与乡村教师结对,通过“切片式课例分析”破解大单元教学、跨学科实践等难题,如语文学科融合道法、音乐开展“文化宣讲员”活动,数学学科运用流程图实现“思维可视化”。

依托“西绥教育结对帮扶”,引入西安雁塔区专家开展“大单元教学”专题讲座,组建县级名师工作室,通过“靶向点评”“同课异构”提升教师能力。今年4月举办的“好课堂”大教研现场会上,6所学校共享“课堂创新+社团育人”经验,形成“示范—诊断—优化”闭环。

出台《“绥德好课堂”建设方案》,推行“个人初备—集体研备—特色复备”三级备课制,杜绝“备课与上课两张皮”;建立作业“三级审核制度”,推行分层作业与“熔断机制”,小学三至六年级作业时长控制在60分钟内,初中不超过90分钟,学生作业时长平均减少30%。

通过系列改革,2025年上学期末,全县教学设计优质率达80%以上,实验中学等校学生课堂参与度提升至90%,家长满意度达92%,“课内提质、课后减负”成为现实。

体教融合:构建立体化育人体系

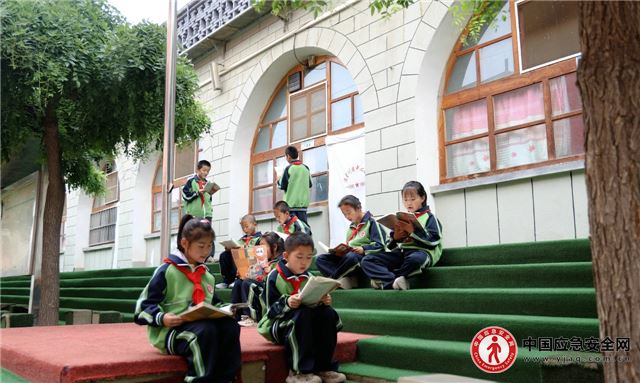

绥师附小创编“千人秧歌体操”、明德小学打造“文武双修”大课间、第九小学花样跳绳课间操……绥德县不断创新“三个课堂”体系,走出了体教融合的新路径。

为了让学生真正“动起来”,严格执行“早操20分+大课间30分+小课间15分”,确保每日锻炼不少于2小时,让学生在汗水中收获快乐,促进身心和谐发展。推行“一场多用”改造计划,修缮35所学校运动场馆,建立学校之间器材共享、资源调剂机制,最大程度实现多种资源共享。

通过体育赛事和社团活动,搭建“新苗”竞技舞台,选拔体育方面的好苗子,组建篮球、跳绳等20余个校队,通过校队联赛活动,充分点燃学生的运动激情,近三年向省市输送运动员百余名,举重项目蝉联市锦标赛三连冠。截至目前,已选派20余名优秀教练员、20余个体育项目走进城区各中小学校园;绥德城区中小学开设426个特色社团,涵盖艺术、体育、科技等,丰富“第二课堂”,倡导“一校一品”创未来,“一班一特色”放光芒,“一生多能”亮特色,让学生在社团活动中展现风采;今年秋季学期实现全县中小学体育社团和校队全覆盖,培育3—5个县域特色体育项目群。

此外,学校结合校情开展全员运动会,要求每名学生至少参加一个体育项目,打破了传统运动会“少数人参与、多数人旁观”的低效模式,形成了“人人参与、人人受益”的校园体育运动新格局。“孩子通过参加丰富的课间活动,身体体质变好了,学习效率也提高了。”绥德县明德小学学生马可欣家长表示。

如今,绥德校园中,千人秧歌操、《弟子规》武术操与篮球、跳绳等活动交织,学生体质与文化自信同步提升。第九小学跳绳项目获全国大赛一等奖,绥师附小非遗体育成为“陕北名片”。

小规模学校改革:破解城乡教育均衡难题

当农村小规模学校深陷师资薄弱、资源分散的泥潭,难以满足群众对优质教育的需求时,绥德县通过“精准帮扶+资源集约+模式创新”的方式,全力破解城乡教育均衡难题,为乡村教育发展开辟了新路径。

为破解乡村学校教学难题,绥德县通过“送教下乡”“师资共享池”等方式,为乡村学校注入新鲜血液。今年5月,绥德县委组织部联合教体局组织9名专家到四十铺中学、四十里铺镇中小学及四十铺镇中心幼儿园开展“送教下乡”,通过示范课、研讨课推动教学方式转型,破解乡村校五育并举难题;建立“师资共享池”,外派专职体育教师至乡村校,2025年西安体育学院15名学生在学校授课,让乡村孩子们感受到了不一样的体育教学。

创新办学模式,让教育充满“暖意”。绥德一小推出 “午餐躺睡式” 半寄宿模式,将闲置教室改造为餐厅、宿舍,为172名留守儿童提供食宿、作业辅导及心理关怀;满堂川镇中心小学试点“5+2全托管”模式,提供周末托管,设置学业辅导、非遗体验等课程。

针对石家湾镇九年制学校、薛家河镇中心小学等部分乡镇学校学生严重萎缩、师资冗余、办学成本高等问题,将学生和教师分流到周边或县城学校,提高资源的有效利用率。定仙墕镇九年制学校的学生被分流至义合镇中心小学及县城学校,同时协调开通“乡村学生通勤专线”,解决了 3 公里以上就学距离的交通难题。家长反馈显示,85% 的家庭认可分流后孩子学习环境的改善,尤其是城区学校 “三个课堂” 提供的多元化教育,让乡村学生首次接触到秧歌、剪纸等非遗课程。在教师分流方面,依托“县管校聘”制度,对分流教师开展 “1+1” 跟岗培训,即 1 名城区骨干教师带领 1 名乡村教师,累计培训教师 30 余人次,并组织他们赴西安跟岗学习,激活了教师队伍的活力。

对留存的小规模学校,改革确立“小而精、小而特”发展路径。枣林坪中心小学将闲置教室为“非遗工作坊”,引入绥米唢呐、石雕技艺等课程,与县文化馆共建实践基地。满堂川镇中心小学转型为“乡村儿童成长中心”,除常规教学外,还承担周边留守儿童托管、家长教育讲座等功能,这种“教育+民生”的复合模式,成为乡村振兴的重要支点。

县教研室对这些小规模学校实行“周巡课、月评估”机制,还开发了“个性化教案库”,覆盖语文、数学等主科80%的课时内容,保证教学质量。

目前,绥德小规模学校学生流失率下降,家长跨区域送学现象增多,“午餐躺睡”“幸福教育”等模式成为破解农村教育困境的创新范例。

“未来,绥德将继续深化三大改革,用心用情办群众满意教育,让每个孩子都能在‘好课堂’中成长、在‘体教融合’中绽放、在‘小规模学校改革’中受益,为革命老区教育振兴书写更生动的答卷。”绥德县教育和体育局局长黑耀飞说。

官方微信

手机站点